このページはWikipediaのように誰でも編集に参加することが可能です。古くなっている場合やよりよい情報をお持ちの場合はぜひ変更リクエストをお願い致します。

基本情報

- 所在地

- 高知県宿毛市

- 釣り場タイプ

- 島

- 釣れる魚

- オナガ・クチブトグレ(メジナ),イシダイ,イシガキダイ,フエフキダイ,アカハタ,イサキ,ハガツオ,ヒラマサ,ブリ,クエ,ヒラスズキ,シマアジ,アオリイカ

- 料金

- 渡船料5,000円~15,000円程度。

- 利用可能時間

- 24時間

- 禁止事項・レギュレーション

- 不明

- トイレ

- 不明

- 駐車場・アクセス

- 片島港から1日に2便宿毛市営の定期船で50分程で。磯へは、家中渡船(パピヨン)、高見渡船、柴田渡船、家元渡船、オレンジ渡船(宮本渡船)などの渡船を利用。

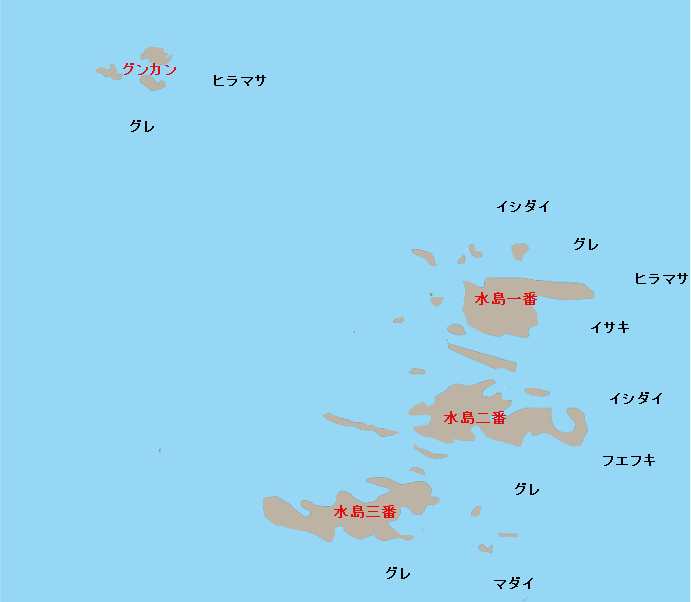

ポイント

鵜来島漁港

本島の漁港には長い防波堤があります。漁港と言っても黒潮の分流が差し込むスーパー堤防です。外洋向けはテトラがびっしり入っているので危険です。狙い目は主に湾内の先端付近です。フカセ釣りでグレ(メジナ)が狙えます。堤防でも40cmオーバーは釣れるのでそれなりの仕掛けが必要です。またアオリイカも昼夜を問わず狙えます。ワームを使うロックフィッシュではアカハタをメインに色々な根魚が釣れます。何と言っても最大のターゲットは夜釣りのフエフキダイです。日本記録も出たポイントです。宿毛から渡船で渡ると料金が高いですが、巡航船に乗れば、安価です。

本島南岸

は黒潮の分流がまともに当たる地域です。カメ、ホトバエ、ビシャゴ、コバイ、シロイワ、ミツバエなどの超A級ポイントが連なり、夢の60cmオーバーの尾長グレが狙えます。特に実績があるのはホトバエ、ビシャゴ、シロイワ、ミツバエで、磯際を狙うのがコツです。イシダイではカメが抜群で、大型は出ないものの、50cm前後の数釣りが魅力です。黒潮の差し込みによって、潮流と釣果が左右されます。またアカハタの非常に多い海域で、ロックフィッシュをやればそれなりの釣果が見込めます。

本島北岸

は黒潮の分流の裏にあたり、大型は期待できません。中型グレ(メジナ)狙いがメインで、沖合は全てバラス底なので、磯際やシモリ際を狙うのがコツです。イシダイのポイントは少ないですが思わぬ大型が出たりします。南のうねりがある時などが良く釣れ、北岸が全域ポイントとなります。逆に冬場の北西の風が強い日は釣りになりません。A級ポイントは高バエ(オヤユビ)、水源地、フカノクチなどです。

水島群島

磯釣り師憧れの超A級ポイントです。水島2番では60cmオーバーの尾長グレの乱舞が見られ、50cmオーバーならシーズンでかなりの数が釣り上げられます。60cmオーバーには運と技が必要です。食わしても食わしても取れない、仕掛を大きくしたら食わないなど、結構すれています。賢い尾長グレは、落ちる餌しか食いません。その技が必要となります。その他グンカン、マルサゲなどでも60cmオーバーは狙えます。底物はかつて87cmの日本記録のクチジロが出た西のハナがあります。グンカンやマルサゲ、ツブラバエでも80cmオーバーのクチジロが釣れています。尾長グレもクチジロも共に一発勝負の大物場です。

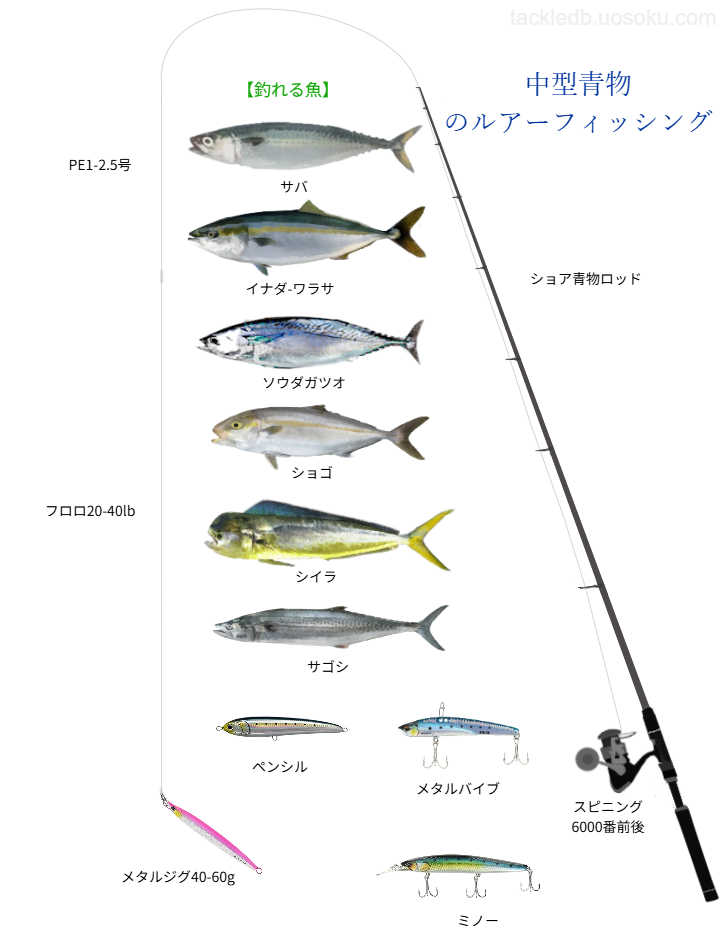

一方ルアー釣りも盛んです。潮流の真っただ中にある、グンカン、マルサゲ、スクモバエ、ツブラバエが狙い目で、メーターオーバーのヒラマサやブリなど、超大物がヒットします。夏場のシーズンになるとルアーマンたちが大挙してきます。

魚種・釣り方別攻略法

ハガツオ

鵜来島は高知県沖に位置する離島で、潮通しが良く回遊魚の通り道となっているため、ハガツオ釣りの好ポイントとして知られています。この島の磯場では、短時間で多数のハガツオが釣れることがあり、実際に1時間で15匹という好釣果も記録されています。鵜来島でのハガツオ釣りは、主に磯からのルアーフィッシングが効果的です。9フィート前後のショアジギングロッドに4000番クラスのスピニングリールを組み合わせ、20グラムから60グラムのメタルジグやバイブレーションを使用します。島の外海に面した磯場や潮の流れが速いポイントを狙うのがコツで、特に潮が動いている時間帯が狙い目となります。ハガツオは群れで回遊するため、一匹釣れると連続してヒットすることが多く、手返しの良い釣りを心がけることが重要です。また、鋭い歯を持つため、リーダーは太めのものを使用し、取り込み時には十分注意が必要です。

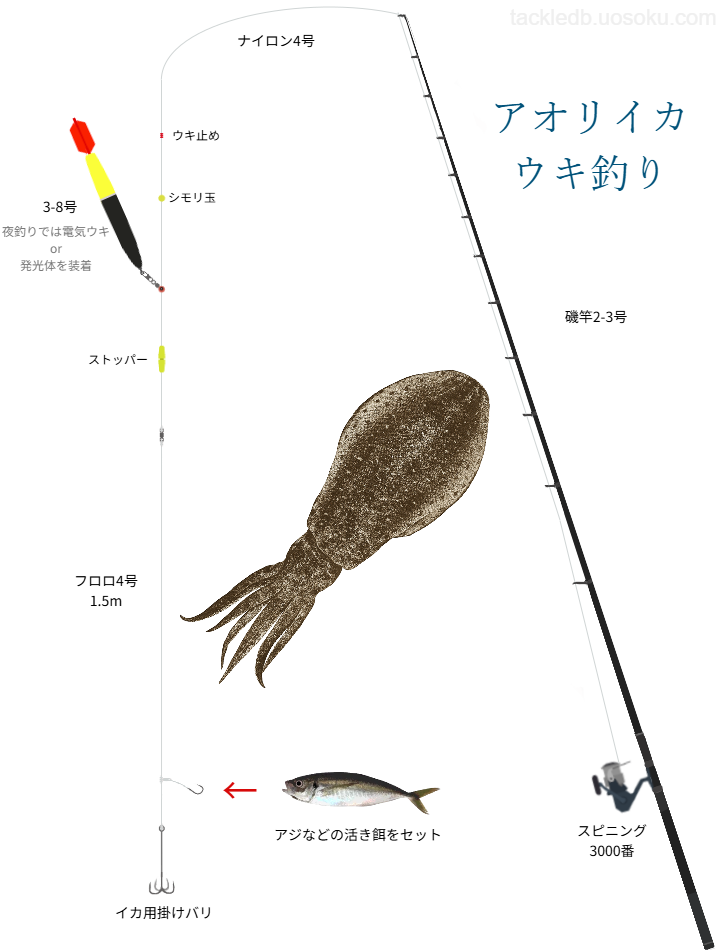

アオリイカ

鵜来島は、磯場を中心にアオリイカ釣りが楽しめる場所です。春と秋が主なシーズンで、特に春には大型のアオリイカが狙えます。釣り方としては、エギングとアジを使った泳がせ釣りが一般的です。エギングでは、春には3.5号前後のエギを使用し、秋には2.5~3号のエギを使うと良いでしょう。カラーはオレンジ系やピンク系、紫系などが実績があります。鵜来島の磯場では、潮流の変化や地形の変化がある場所を重点的に探ると釣果に繋がりやすいでしょう。アジの泳がせ釣りでは、活きたアジを餌にアオリイカを狙います。夜行性のアオリイカを狙う場合は、電気ウキを使用し、アジが捕食されウキが沈んでから少し待ち、十分に食い込ませてからアワセを入れるのがポイントです。鵜来島の潮通しの良い場所や常夜灯周辺は、アオリイカが小魚を求めて集まりやすい好ポイントとなります。過去の釣果情報から、1kg前後のアオリイカが釣れている実績があります。

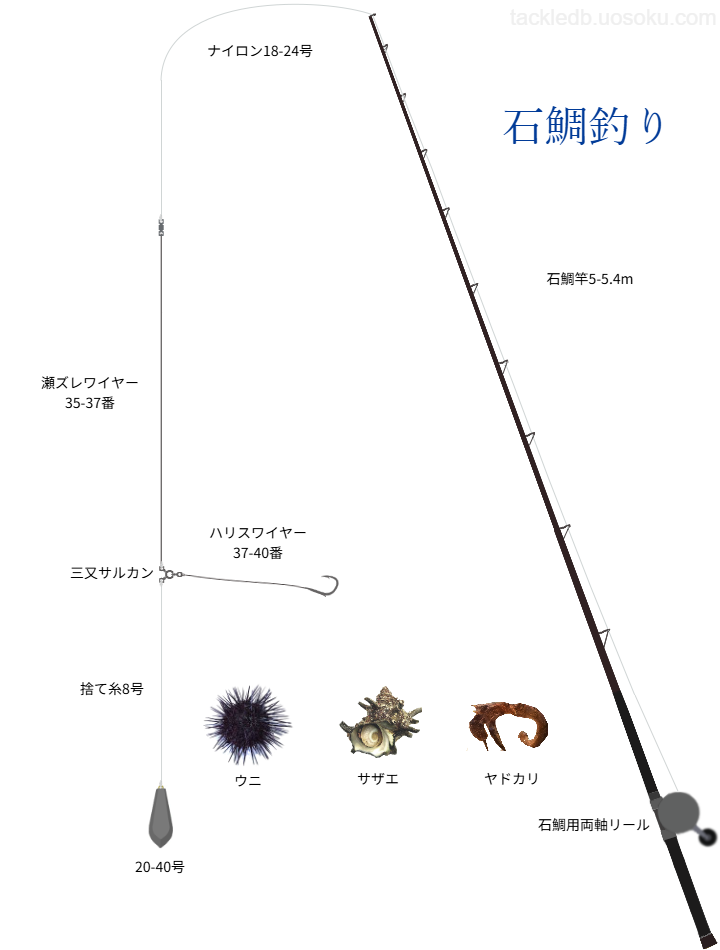

イシダイ

鵜来島でのイシダイ釣りは、その独特な魅力と難易度の高さから、多くの釣り人を惹きつけています。イシダイは主に全長80cm以上に達し、しっかりとした強い歯を持っています。主な釣り方としては、まず焦らずにアタリを待つことが肝心です。イシダイが引く感覚は、初めは軽いコツンとしたものですが、その後、強い引き込みが続きます。この際、しっかりとアタリを送り込んでから、一気に合わせることが成功につながるポイントです。特に鵜来島では、潮がよく当たる場所を選ぶことが重要です。海底に溝が走っているポイントが好ましく、アタリがあったら慌てずにゆっくりと送り込むのが鉄則です。ハリにはサザエが一般的に用いられますが、地域によっては赤貝も使われることがあります。激しい引きを楽しむため、強靭なタックルを用意し、長い時間と忍耐力を持って挑む覚悟が必要です。成功するまでの過程は確かに厳しいですが、その釣り上げた瞬間には大きな達成感が待っています。

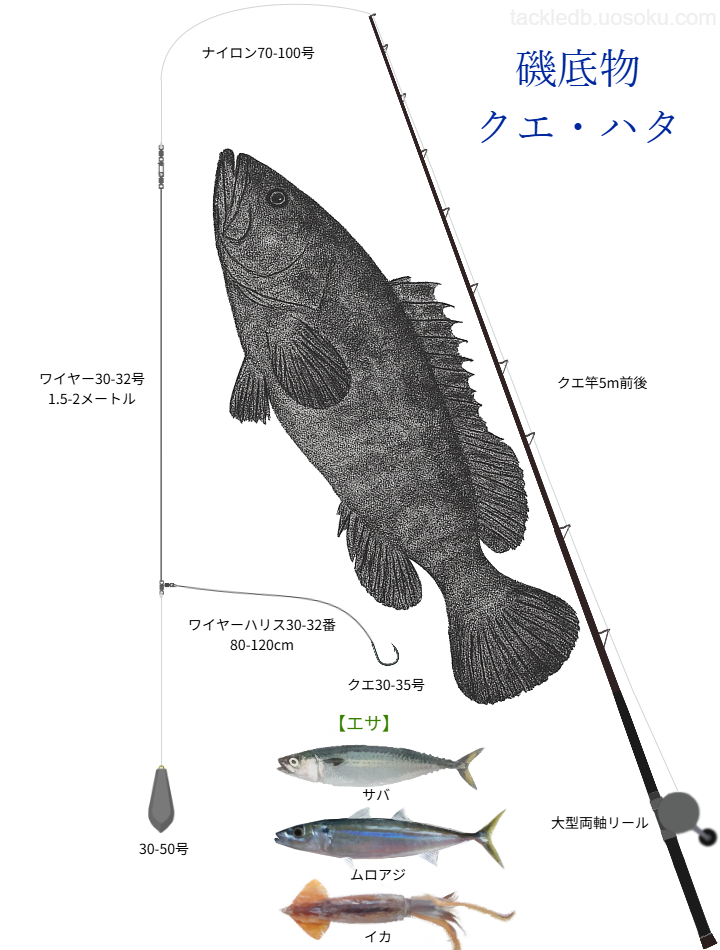

クエ

鵜来島は、特定の時期にクエ狙いの釣り人が集まる人気の釣り場です。特にグンカン周辺はクエの好ポイントとして知られています。堤防からのクエ釣りの基本として、過去に釣果が出ている場所や、テトラポットや敷石などクエが隠れやすい障害物周りを重点的に探ると良いでしょう。水深は浅くてもチャンスがあり、5m程度の深さでも十分に狙えます。撒き餌は、流れが緩い堤防では特に有効です。毎日撒き餌をすることで、大型のクエを引き寄せる可能性が高まります。餌は、スーパーで手に入るアジやイカなどで構いません。鵜来島へのアクセスには柴田渡船が利用されているようです。クエは神出鬼没な魚であり、鵜来島のような実績のある釣り場であれば、意外と簡単に小型のクエ(小アラ)に出会えるかもしれません。タックルは、小アラ狙いであれば手持ちのルアーロッドでも対応できますが、大型を狙う場合は専用のロッドやリールを用意することをおすすめします。

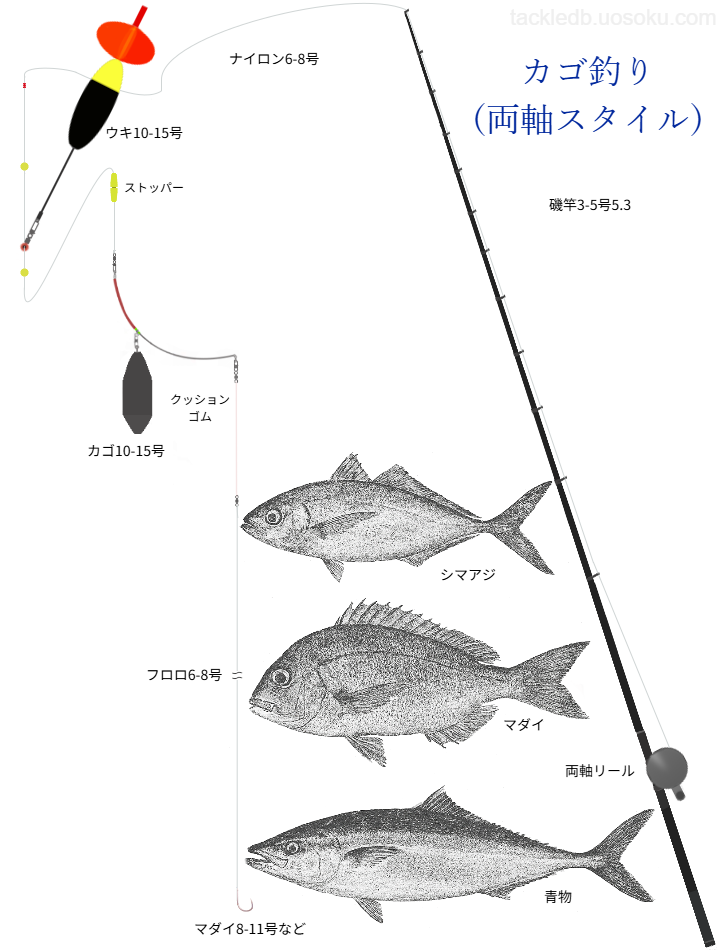

シマアジ

鵜来島では、一年を通してシマアジ釣りが楽しめますが、特に夏場が最盛期です。釣り場としては、イカリモトやシロイワといった実績のある磯場が挙げられます。これらの場所では、過去にシマアジの釣果が報告されており、狙い目となるでしょう。鵜来島でのシマアジ釣りは、カゴ釣りが一般的なアプローチです。潮通しの良い堤防の先端などが有望なポイントで、ウキ下は状況に合わせて3~10mを目安に調整すると良いでしょう。ハリスは短めに設定し、撒き餌のアミエビと同調させることで、より効果的にシマアジを誘い込めます。シマアジはアジ科の中でも最高級魚として知られ、堤防からでも30~60cm程度の良型が狙えます。時には10kgを超える「オオカミ」と呼ばれる大型個体が釣れることもありますので、強靭なタックルで臨むことをお勧めします。鵜来島の豊かな海で、ぜひシマアジ釣りに挑戦してみてください。

ヒラマサ

鵜来島でのヒラマサ釣りは、この魚の回遊性を活かした磯釣りが主流となります。11月頃には70センチクラスの良型が期待でき、冬場の2月頃まで継続して狙うことができる魅力的なターゲットです。釣法としては、コマセを使った浮き釣りが効果的で、オキアミをベースとしたコマセでヒラマサを寄せ、針にはオキアミやイカ類を装着します。また、生きたアジやイワシが確保できる場合は、それらを餌とした泳がせ釣りも非常に有効です。ヒラマサは引きが強烈なため、道糸やハリスは通常のメジナ釣りより太めのものを選択し、リールもドラグ性能の良いものを使用することが重要です。磯周りの根際を回遊することが多いため、取り込み時は根ズレに注意が必要です。鵜来島の透明度の高い海域では、ヒラマサの警戒心も高いため、仕掛けは可能な限り自然に見せることがポイントとなります。

グレ

鵜来島でのグレ釣りは、シーズン初めが比較的活発で釣りやすいですが、11月末頃には水温が下がるため、釣りの手法を調整する必要があります。12月に入ると魚の警戒心が増すため、ハリスや鈎のサイズを工夫しなければならなくなります。特に、2月から3月にかけては水温がさらに低下し、釣果が難しくなる時期で注意が必要です。釣りのアプローチとしては、まず撒きエサを投げて魚を集めることから始まります。初めはボイルを主体にして撒き、魚が深く見え始めたらアミエビを徐々に加えていきます。グレの活性や潮の流れ、水深などを観察し、最も食いつきやすい深さ1.5mから2m付近に魚が浮いてきた際が狙い時となります。そこからは、グレの動きに注目し、他の魚と異なる行動をしている個体を選ぶことが重要です。仕掛けは、条件に応じて竿や道糸、ウキ、ハリス、鈎のサイズを決定します。シーズン序盤では3号ハリスを使い、12月からは針やハリスの号数変更を考えることが求められます。特に水温が低くなる2月から3月には、ハリスを細くして釣りやすさを追求します。また、使用する道糸やウキは、釣り場の状況に即して選定し、特に水流が速い場合はより負荷を支えられるものに変更するのが良いでしょう。釣れやすいポイントとしては、水島の特に水島2番の東側がおすすめで、ここではサイトフィッシングも楽しめます。海の状況を理解し、自分のスタイルを柔軟に変えて挑むことが、鵜来島でのグレ釣り成功の鍵となります。

イサキ

鵜来島でのイサキ釣りは、特に5月が最も適した時期で、釣り場としては本島の水源地や水島が挙げられます。この地域では、イサキは岸近くに集まるため、フカセ釣りが非常に有効です。フカセ釣りでは、まずマキエとなるコマセを撒いて魚を引き寄せ、その後に仕掛けを投入します。ポイントとしては、遠投深棚を狙うことが重要で、イサキが集まりやすいタナを探る必要があります。餌に関しては、オキアミが特に効果的です。釣りを行う際は、水中での魚の動きに合った調整が求められますので、状況に応じたタナを見極めることが釣果のカギとなります。また、イサキは中層に群れを作るため、波の動きに合わせて仕掛けをうまく調整し、エサが自然に流れるようにすることが大切です。この釣り方をうまく活かして、ぜひ美味しいイサキを狙ってみてください。

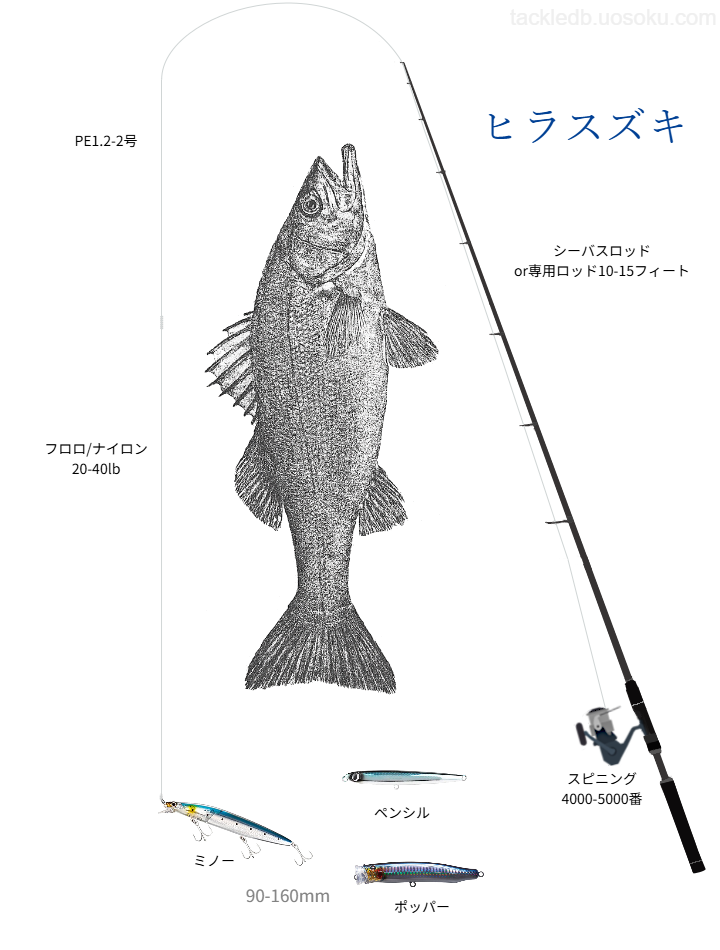

ヒラスズキ

鵜来島におけるヒラスズキ釣りは、主に堤防で行われます。一般的なルアー釣りではなく、活き餌を使った呑ませ釣りが有効なようです。餌としては、現地で調達できるゲンナイ(クロホシイシモチ)が使われます。サビキ釣りでアカアミを使って小魚を釣り、それを餌にすることも可能です。アジゴも泳がせ釣りの餌として利用できます。鵜来島で釣れるヒラスズキは、セイゴクラスの小型のものが多いですが、40cm程度の個体も期待できます。食材として考えるならば十分なサイズでしょう。時間帯としては、夜明け前から朝にかけてが狙い目です。特に満潮からの引き潮時に活性が上がる傾向があります。ただし、日中は熱中症の危険性があるため、陽が昇る前に釣りを終えるのが賢明です。潮が引いてくると魚の活性が下がるため、潮の動きを意識して釣るようにしましょう。

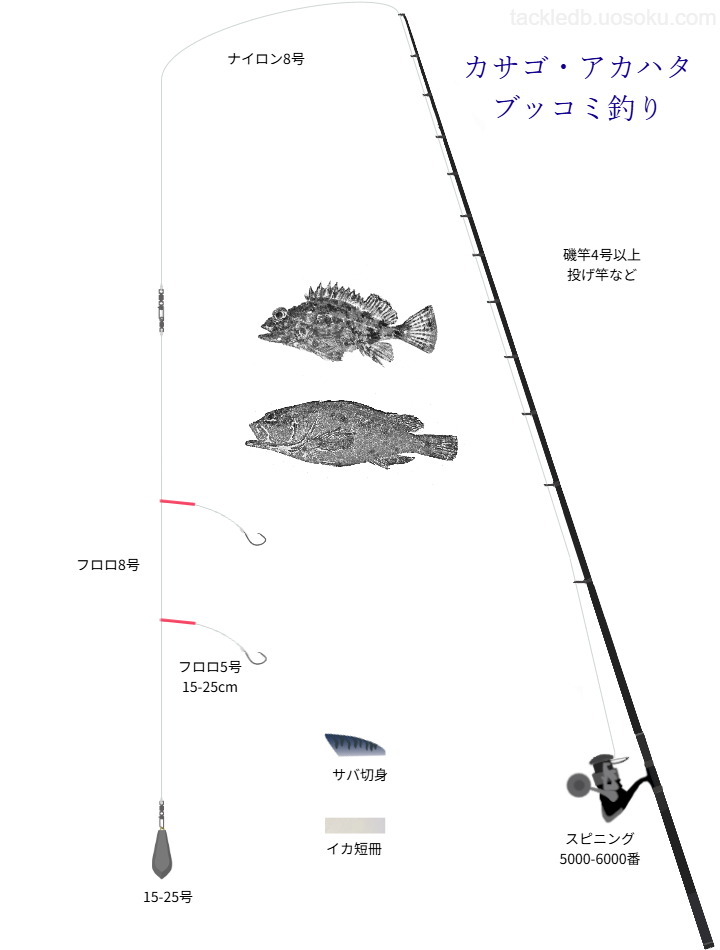

アカハタ

鵜来島でのアカハタ釣りは、水島周辺の岩礁帯が主要なポイントとなります。水島一番や二番、エボシ、グンカンといった名所では、足元から急深になる地形を活かした釣りが効果的です。タックルは8~10フィートのロックフィッシュ専用竿に、パワーのある中型スピニングリールを組み合わせます。PEライン1.5~2号にフロロカーボンリーダー5~7号をセットし、ジカリグやテキサスリグでワームを使用するのが基本です。シンカーは潮流や水深に応じて14~35グラムから選択し、底取りができる最軽量を心がけます。釣り方は遠投後にルアーを海底まで沈め、ロッドアクションで持ち上げてからカーブフォールさせる動作を繰り返します。アタリは沈下中に集中するため、違和感を感じたら即座に強いフッキングを入れ、根に潜られる前に一気に浮上させることが成功の鍵となります。

関連リンク

- 宿毛市営の定期船

-

–

- 家中渡船(パピヨン)

-

–

- 柴田渡船

-

–

- オレンジ渡船(宮本渡船)

-

–

口コミ・コメント